日前,中國(guó)科協(xié)生命科學(xué)學(xué)會(huì)聯(lián)合體組織18個(gè)成員學(xué)會(huì)推薦,由生命科學(xué)領(lǐng)域?qū)<覍徍瞬⒃u(píng)選出2016年度“中國(guó)生命科學(xué)領(lǐng)域十大進(jìn)展”,我校徐安龍校長(zhǎng)的研究成果“活性RAG型轉(zhuǎn)座子的發(fā)現(xiàn)揭示抗體V(D)J重組的起源”入選。

以免疫記憶與疫苗產(chǎn)生為核心的人類適應(yīng)性免疫的關(guān)鍵機(jī)制就是RAG介導(dǎo)的抗體重排,所以RAG基因的起源一直是免疫形成揭秘的關(guān)鍵問(wèn)題。為此,諾貝爾獎(jiǎng)獲得者利根川進(jìn)(Tonegawa)1979年提出了轉(zhuǎn)座子起源假說(shuō),此后圍繞RAG的起源與功能,展開了激烈的學(xué)術(shù)爭(zhēng)論,直到該成果發(fā)表前, 轉(zhuǎn)座子起源假說(shuō)并未得到證實(shí),成為免疫學(xué)一個(gè)經(jīng)典謎題。

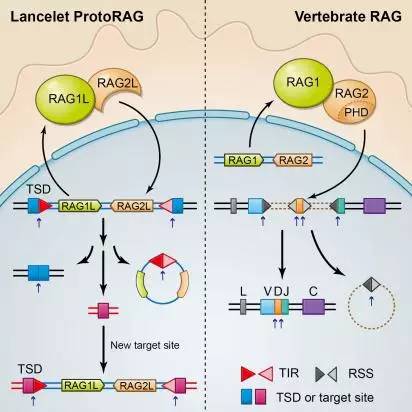

北京中醫(yī)藥大學(xué)徐安龍研究組以有活化石之稱的文昌魚為研究對(duì)象,發(fā)現(xiàn)了具有介導(dǎo)V(D)J重排功能的原始RAG轉(zhuǎn)座子,證實(shí)了利根川進(jìn)的假說(shuō)。該發(fā)現(xiàn)不僅改寫免疫教科書中關(guān)于適應(yīng)性免疫起源的觀點(diǎn),將適應(yīng)性免疫的起源由脊椎動(dòng)物推前近1億年到無(wú)脊椎動(dòng)物,而且可能為未來(lái)利用重排機(jī)制設(shè)計(jì)新的免疫抗體/基因提供嶄新的基因編輯思路和技術(shù)。相關(guān)研究論文發(fā)表在《細(xì)胞》 [Cell166(1):102—114,2016]上。(以上內(nèi)容摘自科學(xué)網(wǎng)微信公眾號(hào))

活性RAG型轉(zhuǎn)座子的發(fā)現(xiàn)揭示抗體V(D)J重組的起源

(科技處)